-

【画像】相沢友子と矢田亜希子の仲良しエピソード10選!姉妹みたいとの声も!

最近何かと話題になっている、脚本家の相沢友子さん。 女優の矢田亜希子さんとも交流があるようで、二人のツーショット写真が出回っています。 脚本家の相沢友子さんと女優の矢田亜希子さん、2人は仲良しなのでしょうか? 何かと噂があるので、調べてみた... -

【比較画像】渡辺翔太のほっぺは糸リフト80本!価格200万で手法はメッシュか4D!

ジャニーズグループの人気アイドル、Snow Manの渡辺翔太さん。 その甘いマスクとパフォーマンスで多くのファンを魅了していますが、近年注目を集めているのが、その高い美意識と美容への探究心です。 あるテレビ番組では休日にあのMattさんも通うクリニッ... -

【画像】大谷翔平のポルシェ3台の贈与税はいくら?総額6200万から逆算してみた!

ドジャース・大谷翔平投手のポルシェでの“球場入り”が話題になっています。 大谷翔平投手は2月11日(日本時間12日)、米アリゾナ州グレンデールでキャンプ3日目を迎えたそうです。 そこに、日替わりでポルシェが変えながら球場入りする大谷翔平さんを情報... -

【顔画像】パセリン(コスプレイヤー)は何者?ICUナースで勤務先病院はどこ?

夜勤明けに立ち寄った牛丼チェーン店で、蘇生を行い病院搬送まで協力したというパセリンさんの投稿が話題になっています。 看護師と言っても、なかなか病院外で蘇生の経験をするナースは多くはないでしょう。 今回は、そんなパセリンさんとは一体何者なの... -

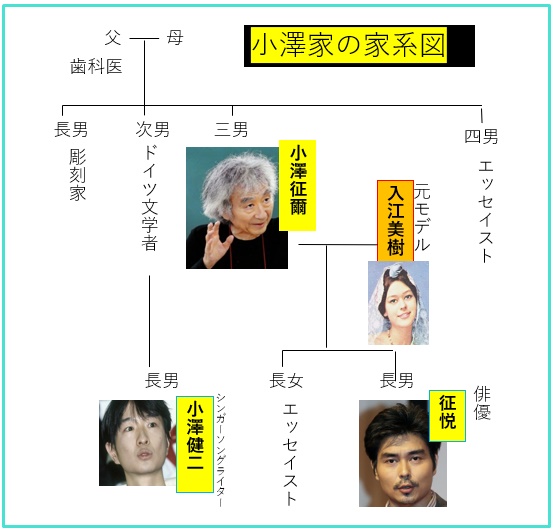

【小澤征爾の家系図】息子は小澤征悦で、甥が小沢健二!華麗なる小澤一族!

「世界のオザワ」と言われ、名誉団員として世界で有名な小澤征爾(おざわせいじ)さんが死去されました。 小澤さん一族については家系図がすごいと言われてきました。 その理由は、多方面で活躍する著名人が多く、家系全体に高い文化レベルと社会的地位が...

1